Warum wird man Dirigent? Prof. Rüdiger Bohn, Leiter des Fachbereichs Orchesterdirigieren an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule fragt jeden, der bei ihm studieren will, nach den persönlichen Gründen. Die reichen von „Ich fühle mich als Pianist so einsam“ bis „Mahler! Ich möchte unbedingt mal Mahler dirigieren“. In der Laienmusik werden häufig, wie Akademiedirektorin Antje Valentin erläuterte, besonders gute Musikerinnen und Musiker gebeten, einen C3-Lehrgang in Heek zu absolvieren, um die Leitung von Musikensembles übernehmen zu können; es würden Leute gebraucht.

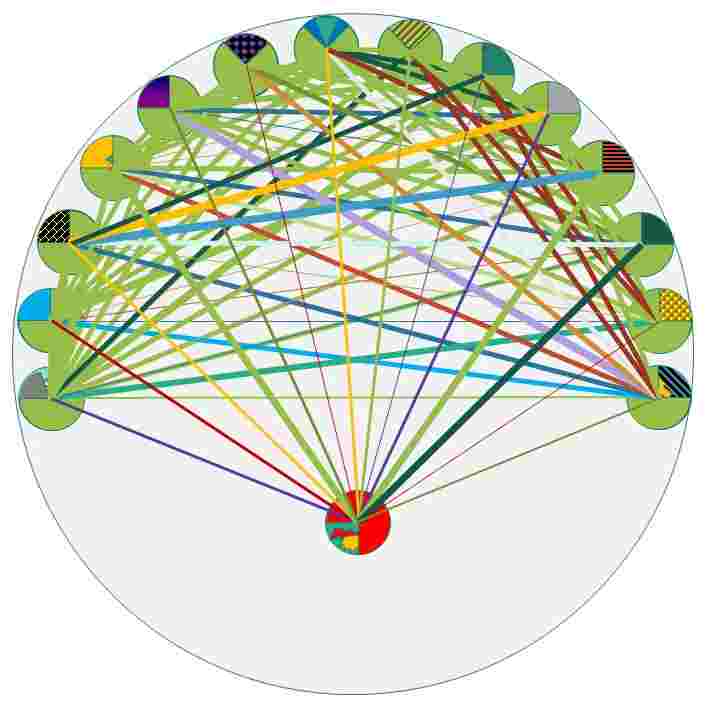

Auf jeden Fall handele es sich, wie Thomas Greuel, Professor an der Evangelischen Hochschule Reinland-Westfalen-Lippe in Bochum und Leiter des Arbeitskreises „Musik und soziale Verantwortung“ des Landesmusikrats, in seinem Einführungsvortrag bemerkte, um „Menschen aus Fleisch und Blut“; gleiches gelte für die Mitglieder eines Orchesters, einer Band oder eines Chors. In seiner PowerPoint-Präsentation wurden so aus dem Halbrund grüner Kreise beim nächsten Klick individuell bunt-gemusterte Kreise, die dann – die Beteiligten ständen doch in Beziehung zueinander – erst zu grünen, dann zu verschiedenfarbigen Linien wurden. Natürlich sind nicht alle Beziehungen gleich, auch nicht gleich gut. Und auch der Leiter ist ein schillerndes Wesen wie die Ensemblemitglieder, behaftet mit „blinden Flecken“, also Eigenschaften und Verhaltensweisen, die zwar den anderen, einem selbst aber nicht bewusst sind; dazu muss man sich das Ganze noch als stetig veränderndes Wechselspiel vorstellen. Kurz und gut: Es handele sich um ein komplexes Geschehen, so Thomas Greuel, in das man nun einmal hineinzublicken versuche. Vielleicht könne man in der Diskussion insbesondere die Rolle der Leitenden näher betrachten und Empfehlungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung formulieren.

„Musikensembles als soziale Gruppen“ ist ein Spezialthema, doch ein Thema, das für die Musikpraxis von Bedeutung ist. Fast 40 interessierte Fachleute aus dem Laien- und aus dem professionellen Bereichen kamen am 21. November 2019 am späten Nachmittag auf Einladung des Arbeitskreises „Musik und soziale Verantwortung“ des Landesmusikrats NRW ins Gerhart-Hauptmann-Haus am Düsseldorfer Bahnhof zum Expertengespräch.

Statement Prof. Rüdiger Bohn, Robert-Schuman-Hochschule Düsseldorf (Leiter des Studiengangs Orchesterdirigieren)

Nach der Begrüßung durch Landesmusikratspräsident Reinhard Knoll und dem Vortrag von Thomas Greuel folgten vier Statements. Den Anfang machte Rüdiger Bohn, der aus seinem Alltag erzählte. In seiner Dirigierklasse sind 13 Studierende, 3 Frauen und 10 Männer. Als Basiskompetenzen würden vermittelt: Partiturstudium, gutes Hören und Schlagtechnik. Der eigentliche Beruf fange aber erst dahinter an. Vor zwei Tagen hätten acht seiner Studierenden mit den Bergischen Symphonikern gearbeitet. Man habe drei Tage geprobt, das Orchester habe in jeder Probe anders geklungen und man frage sich schon, warum sich manchmal bereits nach dem Auftakt die Atmosphäre verändere. Einmal im Jahr arbeite die Klasse mit einem Jugendorchester, was wichtig sei, denn die Arbeit unterscheide sich sehr von der mit professionellen Orchestern, zum Beispiel mit den Düsseldorfer Symphonikern oder dem WDR Funkhausorchester.

Für die Studierenden sei es sehr wichtig, mit verschiedenen Orchestern zu arbeiten. Jedes Orchester brauche eine spezielle Sprache und Ansprache, auch Körpersprache, Gestik und Mimik. Er selbst verdanke einem schlimmen Erlebnis bei einem Meisterkurs mit Sergiu Celibidache sehr viel. Auf dem Weg zum Orchester habe der gesagt: „So kann man als Dirigent nicht gehen. Gehen Sie bitte wieder nach Hause!“. Von Bedeutung sei auch die Kleidung – wie viel Nähe, wie viel Distanz zum Orchester drückt man dadurch aus? Die Wahrnehmung spiele eine sehr große Rolle: Hören, Zuhören, Vorhören, Nachhören und das ganzheitliche Erfassen der jeweiligen Situation. Wahrnehmung in einem sehr komplexen Sinne sei eines der wichtigsten Fähigkeiten eines Dirigenten. Dies sei erfahrungsgemäß ein großes Problem, denn die Studierenden seien so mit sich selbst beschäftigt, dass ihnen dies häufig nicht gut genug gelinge.

Was beeinflusst noch das Gelingen der Probe? Die Räume. Jeder Raum hat eine bestimmte Atmosphäre und Ausstrahlung; er klingt zum Beispiel gut und der Klang hat genug Platz. Der Dirigent müsse auch die jeweilige Situation der Probe oder des Konzerts beachten. Was hat das Orchester vorher gemacht? Sind die Musiker vielleicht müde? Oder kommen sie gerade aus dem Urlaub? Wichtig sei auch das Licht und ob das Notenmaterial gut lesbar ist. Wenn eine Probe nicht gut beginnt, wenn zum Beispiel die Bühne noch nicht fertig ist, hat das eine Auswirkung auf die ganze folgende Probe. Man müsse die Dynamik einer Probe vom Anfang bis zum Ende beachten und solle jeder Probe möglichst eine Form geben, einen klugen Anfang, einen klaren Verlauf und ein abgerundetes Ende. Interessant sei auch die Frage, ab wann und warum nicht mehr gesprochen wird. Auf jeden Fall sollte man warten, bis nach dem Stimmen Ruhe eintritt. Wichtig, aber nicht leicht zu fassen, seien die energetischen Aspekte einer Probe.

Auf Nachfrage will Rüdiger Bohn keine konkreten Empfehlungen geben, dies sei pauschal nicht zu beantworten. Die Ensemblemitglieder müssten sich respektiert und ernst genommen fühlen. Der „Diktator“ sei hoffentlich abgeschafft.

André Sebald, langjähriger Soloflötist im Gürzenich Orchester widerspricht: Das sei noch nicht ganz gelungen.

Bohn hält dies für Reste des 19. Jahrhunderts. Er versuche seinen Studierenden etwas anderes zu vermitteln. Jede Situation sei aber verschieden und man müsse sich fragen: Wie bin ich authentisch? Wie geht es dem Orchester? Wie ist die Atmosphäre?

Statement Andreas Heuser, künstlerischer Leiter Transorient Orchestra / Bandleader

Andreas Heuser wurde von Thomas Greuel als Wanderer zwischen den Welten vorgestellt, als Musiker, der sich mit Gitarre und Geige zwischen Klassik, Jazz und Rock bewegt und als künstlerischer Leiter des Transorient Orchestras mit Musikern aus Deutschland, der Türkei, dem Iran, Tunesien und Syrien zusammenarbeitet. Als Mitglied und Leiter verschiedener Bands verfügt Andreas Heuser über eine 40-jährige Erfahrung. Die Bands in der freien Szene seien, so Heuser, relativ kleine überschaubare Ensembles von drei bis etwa zehn Mitgliedern. Die Rollenzuweisungen fielen weniger klar aus als im Orchester. Die Leitung geschehe von innen heraus und es gebe kein so großes hierarchisches Gefälle. Anders als in der Laienmusik, wo Ensembleleiter häufig Profis seien, befänden sich die Bandmusiker in der freien Szene musikalisch auf ähnlichem Niveau. Die Instrumente seien solistisch besetzt, keiner könne sich verstecken.

Auch in der Band gebe es eine Rollenverteilung, sie sei aber stärker im Fluss. Es gebe verschiedene Grundkonstellationen, ein oder zwei Musiker oder Musikerinnen suchten sich weitere Mitspieler. Damit sei die Position der Bandleader schon besetzt. Im Rock-Pop-Bereich gebe es auch den Fall, dass sich Freunde zusammenschlössen, um eine Band zu gründen. Sie seien erst einmal gleichberechtigt und überlegten gemeinsam, welche Stücke sie spielen, wie sie heißen wollen und wie die Vermarktung aussehen solle. Später könne es sein, dass Bandmitgliedern die Musik nicht mehr gefalle und sie die Band verließen.

Im professionellen und semiprofessionellen Bereich sei es so, dass der musikalischen Leitung auch die organisatorische Leitung zukomme. Der Bandleader habe also eine Doppelfunktion. Dies könne zu Konflikten mit den anderen Bandmitgliedern führen, darüber sollten sich die Bandleader im Klaren sein. Denn für die Band sei es wichtig, auf die Bühne zu kommen. Rollen könnten sich auch verschieben; maßgeblich für die Übernahme von größerer Verantwortung sei die Identifikation mit der Gruppe. Vom Leiter werde von den anderen Bandmitgliedern aber auch der Ausgleich von Konflikten erwartet. Bands hätten eine eher familiäre, freundschaftliche Atmosphäre. Man bemühe sich um die anderen Bandmitglieder im musikalischen und außermusikalischen Bereich. In einer Band könne es auch einmal einen Richtungsstreit geben, weil sich die Bandmitglieder verschieden entwickelten. Dann komme es zur „Rebellion“ und alles sei möglich; es gebe ja keinen Vertrag. Die Band könne sich aufsplitten oder auflösen.

Welche Kompetenzen brauche man für die Bandleitung? Zunächst einmal die nötige anerkannte musikalische Kompetenz, denn sonst komme ein anderes Bandmitglied und sage, ich kann das besser. Des Weiteren müsse die Leitung genügend Auftrittsmöglichkeiten akquirieren. Dann sollte sie für ein gutes Arbeitsklima sorgen, in dem sich alle wohlfühlen und spüren, wenn jemand mal „nicht so gut drauf“ ist. Dazu gehörten auch Einfühlungsvermögen und kommunikative Fähigkeiten. Selbstvertrauen helfe, keine Angst davor zu haben, dass andere auch mal gute Ideen haben können. Insbesondere bei interkulturellen Ensembles sollte eine Atmosphäre herrschen, sich ohne Angst sprachlich auszudrücken zu können, manchmal fehlten Sprachkenntnisse oder musikalische Fachbegriffe. Letzteres sei auch beim Zusammenspiel von studierten und nicht studierten Musikern häufig der Fall.

Thomas Greuel fragt nach dem unterschiedlichen Umgang mit demokratischen Prozessen im Orchester und in einer Band, zum Beispiel bei der Stückauswahl.

Rüdiger Bohn möchte diese, auch bei einem Richtungsstreit, nicht dem ganzen Orchester zugestehen und schon gar nicht während der Probe; das führe nur zu einem „Brexit“.

Andreas Heuser sieht es bei einer Band nicht als Problem an, sich über unterschiedliche Auffassungen auszutauschen und Konflikte auszutragen, auch während der Probenzeit.

Statement Hayat Chaoui, Chorverband NRW

Die Gesangspädagogin mit Schwerpunkt interkulturelle Musikpädagogik Hayat Chaoui leitet an der Musikschule der Stadt Wuppertal den Chor „Women of Wuppertal“, den der Deutsche Kulturrat im letzten Jahr für den nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin nominiert hat. Seit 2019 ist sie Referentin beim Chorverband NRW. Sie hat in Vorbereitung auf ihr Statement Chorsängerinnen und -sängern unterschiedlicher Altersstufen und musikalischer Niveaus zu den sozialen Aspekten befragt. Zu Beginn ihres Vortrags demonstrierte sie, dass gemeinsames Singen („Der Mond ist aufgegangen“) bereits zu einer Gruppenzugehörigkeit führt – und das sehr schnell.

In ihrer kleinen Umfrage hätten sich als positive Effekte des „intragruppalen Geschehens“ im Chor herausgestellt: Gemeinschaftsgefühl, Teamspirit und Hilfsbereitschaft. Dabei ermöglichten die Synchronisation beim Singen und der bestenfalls dadurch entstehende „Flow“ eine Begegnung auf Augenhöhe. Teil eines Ganzen zu sein, bestärkt den Einzelnen und gibt Sicherheit – eine gute Basis für die Entwicklung von Kreativität und Spontaneität. Es entstünden kleinere Zweckgemeinschaften und Freundschaften innerhalb der großen Gruppe.

Die von den Befragten genannten negativen Aspekte fasst Hayat Chaoui folgendermaßen zusammen: Neid und Eifersucht im Ringen um die Gunst der Chorleitung können entstehen, Fehlinterpretationen nonverbaler Kommunikation sind möglich (Bsp. Stirnrunzeln als Kritik oder als Kompensation vergessener Kontaktlinsen), die Abhängigkeit von der Chorleitung kann als unangenehm empfunden werden. Fast schon wieder ein positiver Effekt war der zuletzt genannte: Gruppenzusammengehörigkeit durch das "Feindbild" der Chorleitung.

Hayat Chaoui kontrastierte eine autokratische bzw. charismatische Chorleitung mit einer kooperativen bzw. demokratischen Chorleitung. Es sei aber so, dass gerade im semiprofessionellen Bereich und bei Chören mit hohem Leistungsanspruch häufig die erste Variante anzutreffen sei. Die Gemeinschaft entstehe hier durch Exklusion, verbunden mit hohem Prestige. Das demokratische Modell funktioniere hingegen gut im niederschwelligen Bereich, Gemeinschaft entstehe hier durch Inklusion.

Gerade in heterogenen Gruppen seien didaktisch-methodische Kompetenzen notwendig, um alle „abzuholen“ und eine Balance zwischen Fördern und Fordern zu finden. Eine besonders wichtige Rolle spiele hierbei die Kommunikation. Und für die Chorleitung ergeben sich folgende Anforderungen: Balance zwischen Lob und konstruktiver Kritik halten, Neutralität (keinen bevorzugen), Authentizität und Offenheit, Geduld, Wertschätzung und Respekt, Spontaneität und Kreativität, Humor, Unterstützung von Teamgeist und Teamwork, Partizipation ermöglichen.

Auf den Unterschied zwischen Profis und Laien angesprochen verwies Hayat Chaoui darauf, dass bei Laien der Aspekt, sozial eingebunden zu sein, ausschlaggebend sei.

Beziehungsarbeit sei aber auch im professionellen Bereich wichtig, entgegnete Antje Valentin, aus dem Orchester könne man auch „rausgemobbt“ werden. Wichtige Faktoren seien dabei möglicherweise die Ensemblegröße und die Art der Anstellung.

Regina van Dinther, Präsidentin des Chorverbands NRW, bestätigte aus ihrer Erfahrung den Eindruck, dass sich ein großer Teil der Chöre treffe, um sich zu treffen; man teile Freud und Leid miteinander und freue sich, wenn man sich sehe.

Eva Luise Roth, Laienmusikreferentin in der Geschäftsstelle des Landesmusikrats, verwies auf das Ergebnis der Untersuchungen von Prof. Dr. Andreas C. Lehmann, im September vorgetragen bei der Mitgliederversammlung des Landesmusikrats: Laienmusiker blieben häufig auch dann in der Gruppe, wenn sie unterfordert oder mit der Stückauswahl nicht ganz zufrieden seien.

Statement Dr. Heike Plitt, Musiktherapeutin und Chorleiterin

Als Thomas Greuel Heike Plitt nach der Pause vorstellte, hatte er einiges vorzutragen: Heike Plitt ist Musiktherapeutin und Musikpädagogin und systemische Therapeutin, sie hat mehrere Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Derzeit arbeitet sie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Oberhausen und leitet seit 2019 die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistums Münster in Ahaus; außerdem hat sie im Rahmen eines Lehrauftrags an der Universität Münster ein Seminar zur Gruppendynamik abgehalten und leitet einen Gospelchor.

Heike Plitt stellte die wichtigsten Grundbegriffe zur Gruppendynamik und zu gruppendynamischen Modellen vor und verband sie mit Beispielen aus dem Musikbereich. Stichworte und Symbole auf der Flipchart markierten den Weg des Vortrags.

Welche vier Hauptaspekte machen eine Gruppe überhaupt aus? 1. Das Wir-Gefühl (sonst handelt es sich um keine Gruppe), 2. Ein gemeinsames Gruppenziel, 3. Werte und Normen, 4. Die Abgrenzung zu einem Gegenüber. Nur an einem Gegenüber kann sich überhaupt erst die Identität einer Gruppe entwickeln.

Als bekanntes Rollenkonzept trug sie das Rangdynamische Positionsmodell von Raoul Schindler vor, mit den Positionen Alpha, Beta, Gamma und Omega. Die Positionen finde man auch in demokratischen Strukturen vor, zudem müsse es nicht eine dauerhafte Führungsposition geben, diese könne auch situationsspezifisch sein.Bei der Chorprobe sei der Dirigent Alpha; Omega habe die maximale Distanz zu Alpha und dem Mitgliedsideal und repräsentiere das Abzuwehrende. Eine Gruppe brauche den Querulanten, um sich kritisch hinterfragen zu können und um sich weiterzuentwickeln. Eine Gruppe benötige den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Kurt Lewin spreche an dieser Stelle von "Integration" und "Differenzierung". Wenn beispielsweise der Pol der Differenzierung fehle, bestünde für die Gruppe die Gefahr eines „Wärmetodes“.

Konstituierend für das Gruppengeschehen sei das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und Differenzierung; dies sei ein ständig wechselnder Prozess. Beim Applaus zum Beispiel entstehe häufig aus ungeordnetem Klatschen eine Zeitlang rhythmisches Klatschen, das sich dann aber wieder in eine ungeordnete Struktur auflöse.

Im „Eisberg-Modell“ gehe man davon aus, dass manche Dinge da, aber nicht im Bewusstsein seien. Ein autoritärer Dirigent zum Beispiel könne für Mitglieder des Orchesters mit autoritärem Vater angstauslösend sein, ohne dass diesen dieser Zusammenhang bewusst sein müsse.

Eine wichtige Rolle spiele die Frage, ob Leitung und Gruppe zusammenpassen. In der systemischen Theorie werde von der sog. „Auftragsklärung“ gesprochen. Was möchte der Chor oder jeder Einzelne vom Chorleiter? Und kommt es zum "Kontarkt", d.h. was möchte und kann der Chorleiter davon bedienen? Kein Kontrakt entstehe zum Beispiel dann, wenn der Chor isch nur treffen möchte, um einstimmige Lieder "zum Abschalten" zu singen, der Chorleiter aber andere Ambitionen hat.

Für die Leitung von Gruppen sei eine Kultur der Wertschätzung wichtig. Sie selbst begrüße zur Chorprobe jedes Chormitglied mit Handschlag und sehe es an; sie freue sich über jeden, der zur Probe komme. Es gehe dabei auch um Wahrnehmung.

Wenn eine Gruppe gut funktioniere, sei auch die Aufgabenteilung leichter. Eine Begegnung auf Augenhöhe fördere die Bereitschaft von Gruppenmitgliedern, Aufgaben zu übernehmen.

Nach dem Konzept der "Statuslehre" von Keith Johnstone sei es hilfreich, sich den verschiedenen Statustypen bewusst zu sein. Mit einer „Rampensau“, die innerlich und äußerlich vor Selbstvertrauen strotze, sei eine andere Kommunikation erfolgversprechend als mit dem „Kläffer“, der sich äußerlich selbstbewusst gebe, dem aber inneres Selbstvertrauen fehle. Letzterem sollte man selber in der Konfliktsituation tief begegnen und ihm zum Beispiel Zeit lassen, noch einmal über die Sache nachzudenken und damit die Gelegenheit geben, das Gesicht zu wahren.

Beim Thema Stress seien drei Zonen zu unterscheiden: 1. Die Komfortzone, 2. Die Herausforderungszone, 3. Die Überforderungszone. Nur in der Herausforderungszone gehe es der Gruppe gut. Aufgabe der Leitung sei es, die Gruppe richtig einzuschätzen und die Anforderungen entsprechend anzupassen.

In der „Transaktionsanalyse“ nach Eric Berne werden Muster von Ich-Zuständen beschrieben: Das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Die Aufgabe der Leitung könne dann darin bestehen, das Musikensemble nicht in den Zustand des Kind-Ichs fallen zu lassen. Als Beispiel nannte sie eine von ihr aus gesundheitlichen Gründen abgesagte Generalprobe. Zunächst sei der Chor nicht bereit gewesen, sich am Tag des Konzerts früher zu treffen. Die Aufgabe habe dann für sie darin bestanden, nicht in das Eltern-Ich zu fallen und die Probe anzuordnen, sondern in der Rolle des Erwachsenen-Ichs zu bleiben und dem Chor auf Augenhöhe zu begegnen. Der hätte es schließlich selbst für eine gute Idee gehalten, sich früher zu treffen.

Das „Mentalisierungskonzept“ von Peter Fonagy und Mary Target beschäftigt sich mit der Fähigkeit, sich sowohl in andere hineinzuversetzen (Wie geht es dem anderen und was sind seine Beweggründe?) als auch über sich selber nachzudenken (Wie geht es mir dabei und warum?). Ab einem bestimmten Punkt (Umschlagpunkt) sei bei zunehmendem Stress eine reife Mentalisierungsfähigkeit nicht mehr gegeben, das Hineinversetzen in andere und sich selbst funktioniere nicht mehr. In einer solchen Situation sei eine Konfliktlösung nicht mehr möglich; zunächst müsse das Stress-Niveau gesenkt werden. Zu empfehlen seien daher mentalisierungsfördernde Haltungen wie Begegnung auf Augenhöhe, Wertschätzung, Authentizität, Neugier und Humor. Implizite Mentalisierungsprozesse seien unbewusst und reaktivierten alte Denmuster wie: „Ich werde nie ernstgenommen!“

Thomas Greuel wies darauf hin, dass in der therapeutischen Ausbildung Selbstreflexivität und Selbsterfahrung einen großen Raum einnähmen, Supervision sei vorgeschrieben. Dies alles gebe es für die Leitung von Musikgruppen nicht.

Diskussion

Zur Anregung der Diskussion stellte Thomas Greuel zwei provokative Thesen in den Raum und befragte zunächst die geladenen Experten; schnell folgten Wortmeldungen weiterer Veranstaltungsteilnehmern.

These 1:

Das soziale Geschehen im Ensemble ist für den Leiter grundsätzlich uninteressant, denn es geht ausschließlich um die Musik. Ein Musikensemble ist keine Therapiegruppe, persönliche und soziale Dinge müssen außen vor bleiben und dürfen die musikalische Arbeit nicht beeinflussen.

Rüdiger Bohn konnte dieser These durchaus etwas abgewinnen, besonders bei professionellen Gruppen.

Andreas Heuser hielt das Ausklammern persönlicher und sozialer Dinge hingegen für nicht möglich, sobald Kreativität und Gefühl gefragt seien.

Rüdiger Bohn entgegnete, dass Pierre Boulez kein privates Wort mit den Musikern geredet habe, es sei nur um Musik gegangen. Dies wolle er aber nicht als Empfehlung verstanden wissen.

Barbara Metzger, langjährige Professorin an der Musikhochschule Würzburg, berichtete, dass eine Frau sich in einem Laienchor darüber gefreut habe, dass es keine persönlichen Kontakte gebe, sondern dass es nur um die Musik gehe.

Hayat Chaoui vermutete, dass in diesem Fall das soziale Miteinander trotzdem funktioniert habe und deshalb kein Thema gewesen sei.

Thomas Greuel bemerkte dazu, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse habe; vielleicht habe der fehlende Kontakt dem persönlichen Bedürfnis entsprochen.

Heike Plitt verwies auf die Möglichkeit, dass die Haltung, es gehe hier nur um Musik, auch angstlösend und damit mentalisierungsfördernd sein könne.

Bettina Heimsoth, Orchesterdirektorin des Flora Sinfonie Orchesters Köln, gab zu bedenken, dass soziale Kontakte auch abhängig von der persönlichen Stimmung erwünscht sein könnten oder nicht.

Oder die private Situation sei nur vor oder nach der Probe ein Thema, wurde aus der Runde ergänzt.

Thomas Greuel bestand aber darauf, dass auch in solchen Fällen das Soziale bei der gemeinsamen Probe vorhanden sei.

Rüdiger Bohn bemerkte, dass es für einen Gastdirigenten einfacher sei: Wenn man die Probleme kennen lerne, fahre man schon ab.

Barbara Metzger hinterfragte den Begriff „Soziales Geschehen“. Müsse man da nicht noch weiter differenzieren? Was läuft sozial beim Musizieren ab? Und was sind eher persönliche Dinge?

Andreas Heuser bemerkte, dass sich in der Band persönliche Stimmungen viel stärker auf die Musik auswirkten als zum Beispiel in der klassischen Musik.

These 2:

Zur Leitung eines Musikensembles braucht man musikalische Fähigkeiten, aber keine besonderen Gruppenleitungsfähigkeiten. Die einzige Fähigkeit, die der Dirigent als Gruppenleiter benötigt, ist die Fähigkeit, sofort zu blockieren, wenn persönliche oder soziale Dinge in die musikalische Arbeit hineingetragen werden.

Rüdiger Bohn bemerkte, dass er statt „blockieren“ lieber „verschieben“ formulieren würde und bekam Zustimmung von Michael Baasner, Leiter der Lennetaler Projektphilharmonie, man sollte die Konflikte draußen halten.

Rüdiger Bohn ergänzte, dass es bei einem richtig guten Ensemble keinen Platz für die Austragung von Konflikten gebe, denn alle seien zu konzentriert in der Musik.

Antje Valentin führte aus, dass „Blockieren“ insofern ein falsches Bild sei, als es nicht gut sei, einen – musikalischen – Fluss zu blockieren. „Lenken“ sei das bessere Wort oder „Umlenken“.

Kompetenzen für die Leitung von Musikensembles

Im nächsten Schritt präsentierte Thomas Greuel ein Tableau von Begrifflichkeiten zum Thema Kompetenzen für die Leitung von Musikensembles mit jeweils kurzen Erläuterungen und fragte, welche Begriffe noch ergänzt werden müssten.

Aktives Zuhören: Gesprächsbeiträge mit Interesse und konzentrierter Wachheit aufnehmen können

Anregung: Die Ensemblemitglieder dazu anregen können, die seelisch-geistigen Hintergründe der eigenen Äußerungen oder Verhaltensweisen zu reflektieren

Atmosphäre: Ein allgemeines Klima schaffen können, in dem sich die Mitglieder angstfrei, offen und vertrauensvoll äußern wollen

Blockade: Unerwünschtes Verhalten unterbinden und Gruppennormen durchsetzen können

Empathie: Sich in die subjektive Sicht eines Ensemblemitglieds einfühlen können

Evaluation: Überprüfen können, in welchem Maße angestrebte Ziele erreicht worden sind

Initiierung: Konstruktive Ideen und Vorschläge einbringen können

Klärung: Gesprächsbeiträge auf den Punkt bringen können

Konfrontation: Ensemblemitglieder mit den Wirkungen konfrontieren können, die ihr Verhalten auslöst

Krisenmanagement: Konflikte und Krisen zulassen und aushalten können

Modellhaftigkeit: Sich selber als Vorbild verhalten können

Selbstreflexion: Eigene Gefühle, Gedanken, Motive und Interessen mit innerer Distanz wahrnehmen können

Strukturierung: Diskussionen und ihre Ergebnisse inhaltlich und zeitlich ordnen können

Terminierung: Fristen setzen können, z.B. das Ende einer Diskussion oder bis wann eine Entscheidung gefällt werden muss

Vernetzung: Ensemblemitglieder ins Gespräch miteinander bringen können

Verstehen: Den seelisch-geistigen Hintergrund einer Äußerung oder eines Verhaltens erschließen können

Heike Plitt verwies auf den noch fehlenden Aspekt der Wertschätzung und der Begegnung auf Augenhöhe sowie auf das Konzept der Mentalisierung. Vielleicht könnte man den kritisierten Begriff der Blockade abmildern im Sinne von „Grenzen setzen können“.

Zu „Konflikte zulassen“ bemerkte Regina van Dinther, dass es in solchen Fällen manchmal zu Richtungsentscheidungen komme.

Rüdiger Bohn machte darauf aufmerksam, dass es im Profiorchester nicht die Aufgabe des Dirigenten sei, während der Probenzeiten die Orchestermitglieder miteinander ins Gespräch zu bringen.

André Sebald verwies auf die nonverbale Kommunikation beim Musizieren – wenn zum Beispiel die 2. Klarinette mal wieder zu hoch einsetze.

Der Vorschlag aus den Reihen der anwesenden Laienmusiker, man sollte sich zur Bezeichnung der Orchesterleitung einen positiven Begriff für „Diktator“ einfallen lassen, begegnete Eva Luise Roth mit Empörung: Ein Diktator erkenne keine Regeln an, darum gehe es bei der Leitung eines Orchesters aber nicht; hier müssten Regeln eingehalten werden.

Heike Plitt verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass jede Gruppe ein Gruppenziel habe; der Leiter dürfe dieses Gruppenziel nicht aus dem Auge verlieren.

Thomas Greuel schloss daran die Frage, was man denn mit "Querschlägern" machen solle, die alles anders haben möchten. Wäre dann nicht doch eine Art von "Blockieren" die angemessene Reaktion?

Heike Plitt bejahte, dass auch klare Grenzsetzungen wichtig wären, und Barbara Metzger führte aus: Dies bedürfte einer umsichtigen Wahrnehmung und angemessenen Reaktion. Man brauche dann den Mut, schnell zu reagieren, man habe nicht die Zeit, lange darüber nachzudenken.

Rüdiger Bohn bekräftigte, wie wichtig die Wahrnehmung für die Orchesterleitung ist, Wahrnehmung sei auch mehr als aktives Zuhören.

Hayat Chaoui sieht in der Wahrnehmung alle Sinne beteiligt.

Manche Lehrer, so Rüdiger Bohn weiter, kämen in den Raum und die Klasse sei still. Das gebe es auch bei Dirigenten, man könne es „Präsenz“ oder „Energie“ nennen.

Wenn Konflikte im Ensemble auftauchten, so einige Veranstaltungsteilnehmer, sei dies nicht unbedingt die Sache der Orchester- oder Chorleitung, sondern des Vorstands. Der Vorstand kläre Konflikte in der Gruppe; ggf. müsse man sich trennen.

Hayat Chaoui ergänzt zum Begriffe-Tableau noch „Konfliktfähigkeit“.

Als Ergänzung zum Begriff „Atmosphäre“ schlug Melvyn Poore, Ensemble Musikfabrik, den Begriff „Kultur“ vor, im Sinne von Kultur, miteinander umzugehen. „Kultur“ sei formalisierter und weniger unbestimmt als „Atmosphäre“.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Abschließend stellte Thomas Greuel dann die Frage, warum man überhaupt Dirigent werden wolle. Ist das fachlich, also musikalisch begründet? Oder geht es um persönliche Dinge? Brauche ich die Anerkennung? Kompensiere ich vielleicht etwas? Sollte man sich über eigene Motive bewusst sein?

Regina van Dinther verwies darauf, dass es ich um einen Beruf handele; ein Lehrer müsse sich das auch fragen.

André Sebald meinte, es handelte sich bei Dirigenten eher „um Berufung“.

Auch Andreas Heuser stelle das Künstlerische in den Vordergrund. Bei ihm sei es so gewesen, dass er eine bestimmte musikalische Vorstellung verwirklichen wollte, dafür sei er bereit gewesen, alles andere „auf sich zu nehmen“. Er sehe die Leitungsfunktion eher als Bürde, weil so vieles vom Bandleader abhänge.

Antje Valentin verwies darauf, dass in der Laienmusik einfach Ensembleleiter gebraucht würden; an der Landesmusikakademie hätten zuletzt 63 Dirigentinnen und Dirigenten einen C3-Abschluss gemacht.

Regina van Dinther bemerkte, dass Laienmusikensembles für den Zusammenhalt der Gesellschaft gebraucht würden, in Zukunft noch viel mehr. Vieles an gesellschaftlichem Zusammenhalt sei kaputtgegangen, gemeinsames Singen und Musikmachen bringe die Menschen wieder zusammen.

Thoms Greuel wendete sich an die Vertreter der Landesmusikakademie und an Rüdiger Bohn mit der Frage, ob in der Ausbildung Gruppenleitung im behandelten Sinn bereits implementiert sei oder ob Handlungsbedarf bestehe.

Edin Mujkanovic, Bildungsreferent an der Landesmusikakademie NRW, führte aus, dass dies in der Landesmusikakademie schon ein Thema sei, jedoch stark mit der jeweiligen Dozentenpersönlichkeit verknüpft. In den C-Lehrgängen spiele es bislang nur eine Nebenrolle, sofern es die Lehrenden nicht selbst einbrächten. Es werde aber zurzeit ein Konzept erarbeitet, um solche „weichen Faktoren“ in den Lehrgängen punktuell zu etablieren. An der Basis gebe es dafür großen Zuspruch. Insofern solle das Thema auf die Agenda.

Matthias Witt, Fortbildungsreferent an der Landesmusikakademie, verwies auf die Erfahrungen mit Soft Skills im Bereich Musik und Integration, und bei „Community Music“; diese könne man fruchtbringend nutzen.

Auf die Frage, welche Rolle theoretische Ansätze in der Fortbildung spielen sollten, entgegnete Antje Valentin, dass der Akademie die „Montagsrelevanz“ ihrer Fortbildungen (am Wochenende in Heek gelernt, montags in der Praxis angewandt) wichtig sei.

Reinhard Knoll verwies darauf, dass jeder, der Musikensembles leite, in erster Linie Musiker sein müsse, psychosoziale Kompetenzen brauche man zusätzlich; am besten solle man das Teilnehmerfeld selbst befragen.

Auf die Frage von Thomas Greuel, ob man „Haltung“ vermitteln könne, bemerkte Antje Valentin, dass Haltung schwer vermittelbar sei und viel mit Training und Feedback zu tun habe, Gegenstand von Fortbildungen sei sie schon.

Schlussrunde und Ausblick: Partizipativer Fachartikel

In der Schlussrunde waren sich die Teilnehmer über die Bedeutung des Themas einig. Die Veranstaltung habe geholfen, intuitive Handlungsweisen bewusster zu reflektieren, und man sei sensibler für die Fragen des Miteinanders geworden.

Hayat Chaoui verwies auf die Notwendigkeit, den Handlungsbedarf zu konkretisieren und in die Vereine und Verbände zu bringen.

Michael Baasner erinnerte sich an einen vor zehn Jahren absolvierten C3-Lehrgang in Heek. Ein zusätzliches Feature mit Reflexionsmethoden über gruppendynamische Prozesse könne er sich gut vorstellen.

Heike Plitt verwies darauf, dass es auch wichtig sei, dass die Fortbildungsdozenten eine gute Gruppenleitung vorlebten. Sie selbst sei für das Thema jetzt noch sensibler geworden, es sei ein spannendes Thema.

Thomas Greuel stimmte zu, für ihn werde es auch immer spannender. Es sei vielleicht gelungen, mit der Veranstaltung das Themenspektrum aufzureißen und neue Aspekte zu erschließen, abgeschlossen sei das Thema natürlich nicht. Er lud alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, sich partizipativ an der Erstellung eines Fachtexts zu beteiligen, der dann auf der Website des Landesmusikrats veröffentlich werden soll. Dies sei ein Experiment. Er plane, den Grundtext zur nächsten Sitzungen des Arbeitskreises „Musik und soziale Verantwortung“ des Landesmusikrats vorzulegen; die Zusendung an die Teilnehmer erfolge dann noch vor Weihnachten.

Thomas Greuel dankte allen Mitwirkenden, den Teilnehmern und dem kooperierenden Gerhart-Hauptmann-Haus und seinen Mitarbeitern für die Unterstützung.

(Heike Stumpf)

PP-Abbildung: Thomas Greuel